问知·求索 | 笔耕探法理 论法启新思

——江夏法院开展调研论文交流分享会

编者按: 调研是司法实践的“瞭望塔”,是审判能力现代化的“催化剂”。江夏法院高度重视“四个一批”工作,培养了一批兼具理论深度与实践情怀的调研人才。2024年以来,4篇案例入选《中国法院2024年度案例》,5篇论文在全国、全省法院学术讨论会获奖,5篇论文在长江大保护论坛获奖,涌现出一批调研“生力军”和诸多既有学历又有能力的“预备队”。

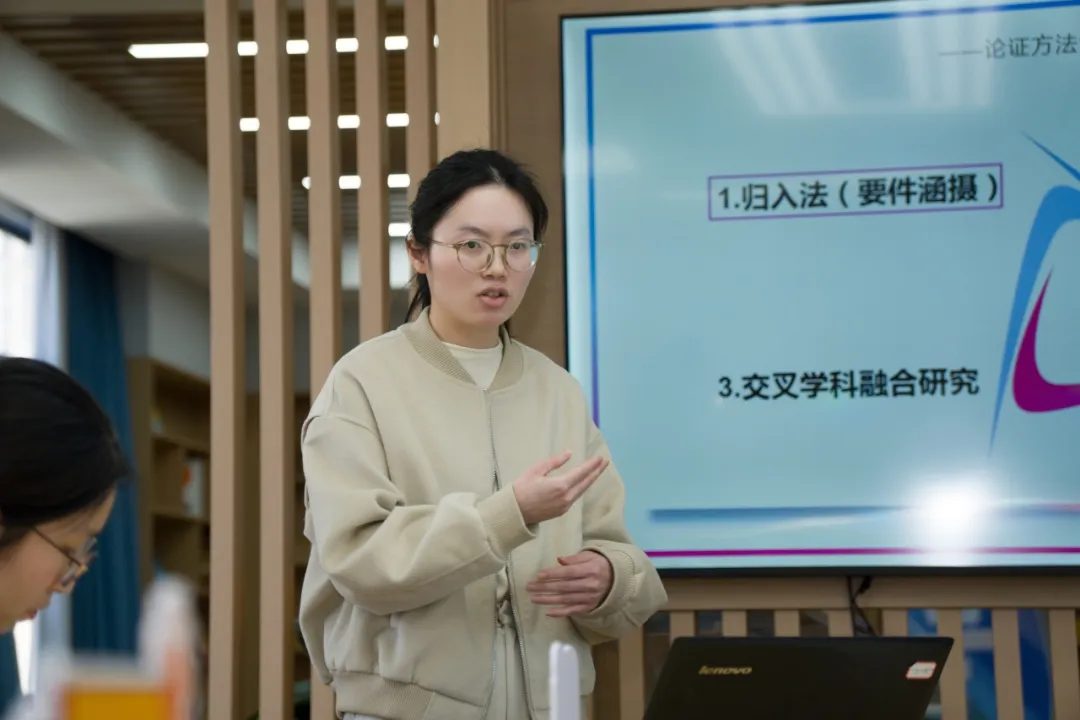

为促进经验共享、激发思维碰撞,3月21日,江夏法院在问知书苑举办“问知·求索”调研论文交流分享会,12位青年调研人才围绕选题凝练、论证创新、实践融合等核心议题,分享“真干货”、讨论“真问题”、说出“真心话”,用“笔尖力量”为新一年的调研工作注入智慧动能。 以“绣花功夫”成就学术佳作 周璇 刑事审判庭法官助理 一篇好论文应有好的思想、好的表达,让读者产生阅读的美感与快感。我认为,选题贵在“小切口、大视野”,聚焦具体问题体现典型性,避免泛泛而谈、过大过空。而研究方法则以实证为核心,深入具体案例,采取法官访谈、数据阐释、过程分析等多样方式,提炼可操作性建议。写作需反复打磨结构、语言与细节,以“绣花功夫”成就学术佳作,用心积累,终有收获。 选题与创新:知识产权论文的破局 王雅宇 综合审判庭法官助理 知识产权论文选题从“同人作品”到“元宇宙数字藏品”,到现如今AI侵权、数据权属等新兴领域,十年变迁中,选题始终紧扣时代需求,但仍需回归传统法理框架剖析本质。而论文的创新在于论证方法创新,归入法解构法律要件、比较法借鉴域外经验、交叉学科融合多元视角等,都能够较好地丰富写作方式。无论选题还是创新,让写作服务于司法审判,才是核心要义,热点话题需以扎实的“旧”功底支撑“新”表达,来实现学术价值与实践指导的双重突破。 做个有心人、备考人、苦行人 朱丹 立案庭法官 做一个敏锐洞察的有心人,我们需要对立法、学术动态及社会热点保持关注,在广泛阅读的同时,做好信息来源的筛选和整理,在优质的内容中抓取选题灵感。做一个严谨积累的备考人,制定写作计划“倒排工期”,文献综述、案例收集、问卷调查做到位,形成体系化的框架,才能做到深蓄厚积。做一个反复雕琢的苦行人,要不厌其烦地修炼论证逻辑与文字表达,以“苦行”心态打磨论文,即便是拖延症患者也可以从“完成”起步,逐步迈向“完美”。 论文写作是向下扎根、向上生长 徐禛子 综合审判庭法官助理 论文写作好比“培育一株鲜花”——根要扎进审判实践的土壤,花要绽放在理论的春风里。我在写作中会用“发现问题—解剖麻雀—对症开方”三步法,从最高院公报案例中寻方向,在司法解释中找答案,把办案直觉转换为数据支撑,把实务中发现的法律适用困难转化为课题研究。行政审判的调研就像架桥——一头连着老百姓对“红头文件”的朴素信任,一头系着行政机关依法行政的法治追求。当我们在论文里探讨用比例原则平衡各方利益时,本质上是用法律人的温度焐热看似冷冰的条文。 细节定成败,严谨得好文 赵士博 山坡人民法庭法官助理 细节决定成败。选题应立足法治热点,从社会现象中提炼法律问题,以文献综述夯实创新基础。论文的标题和摘要很重要,摘要需直击结论,围绕关键词展开,论证需逻辑严密、视角新颖。此外,格式规范与语言精准是论文脱颖而出的关键,经常被忽略的小问题也需多加注意。 以问题意识之光,洞见细微亮点 曹吉珣 金口人民法庭法官助理 “小思考、新想法”及时写下来,才有积少成多、深度挖掘的可能性。不仅如此,我们要从实务中捕捉真问题,通过案例检索与多维分析提炼写作优化路径。论文需逻辑清晰,应遵循“现状—问题—建议”的主线,在成稿后反复打磨框架与语言,也要学会借助团队的力量,求知好学,突破个人局限。在普通案件中亦能挖掘学术珠玑,唯脚踏实地方见微光。 学术扎根实践土壤,理论撑起司法苍穹 徐笙 经济开发区人民法庭法官 “要学会站在前人的肩膀上,再向前一步”。法学应用论文需以“真问题”为靶心,从司法实践中挖掘鲜活素材,结合理论模型构建逻辑框架,论证则需综合实证、比较、案例分析法,注重文献综述与跨学科视角。唯有扎根实践、严谨思辨、字斟句酌、“吹毛求疵”,才能实现理论与实务的深度共振,为司法实践提供有力的智力支持。 先完成再完善,循序渐进登高峰 李晓文 审管办(研究室)法官助理 我们可以运用“转换思维、完成为先、问题为本”三步心法。以“从小到大”培养写作习惯,设定最低目标逐步推进,从案例提炼起步,以裁判文书凝练规则,再到调研文章扩展理论深度。万事开头难,每一个完美主义者,都需要摒弃“一次性到位”的预想,把“先完成再完善”谨记在心。带着问题找答案,文献梳理以问题为导向,多找多看多读,分类填充框架,素材越充足,越好下笔写。 好茶都回甘,是苦也是甜 李思颖 综合审判庭法官助理 多碰撞、多交流、多领悟,是我写作的方法。选题需要立足前沿议题,“好的选题是成功的一半”,在快节奏的审判工作中,善用碎片化阅读激发感悟、即时记录、定期整合、深入挖掘。一定要避免“闭门造车”,多与同行交流,验证选题价值,从实务困惑延伸至深层讨论,以调查研究反哺能力提升。我常觉写作如品茶,虽过程煎熬,但通过反复打磨终成回甘。 付他人不愿付的时间,做他人难做的坚持 张小奕 民事审判第一庭法官助理 基层法院是调研“富矿”。我认为,要让研究扎根审判土壤,因为每一次实务中的困惑,都驱动着我投入研究,用“从审判中来,到审判中去”的视角回应改革需求。同时,写作是自我突破的旅程,有时候,需要有“背水一战,再拼最后一把,再多改几遍”的劲头,以韧性面对数十次的修改。坦白而言,写作过程绝非愉悦之旅,熬夜伏案的焦灼、思路停滞的挫败,皆如影随形,推动我坚持的是“集体智慧转化为审判质效”的初心,让文字成为司法改革的“砖石”。 以法为砚磨真知,执笔为犁耕正义 曹书馨 民事审判第二庭法官助理 选题应紧扣审判实务痛点与立法动态,把实务案例作为素材库,结合人工智能法治、新公司法实施中的热点问题,将“困惑”转化为“论题”。论证需强化问题意识,通过系统梳理学说观点、引入跨学科理论支撑逻辑,以可视化图表增强说服力。写作更需扛起司法责任,既回应执法办案中的现实难题,也传递司法的人文关怀。学术之路无捷径,唯有以法为砚、执笔深耕。 从个案微光中探寻法学论文的真问题 杨明 五里界人民法庭法官助理 打造论文就像打造一件精美艺术品,需要三重境界的淬炼。第一境,做司法实践的有心人,构建动态案例库,从家事纠纷、金融案件、知产审判中提炼法律适用真问题。第二境,做法理探究的用心人,以思辨剖析典型案例,剥离表象、探勘法理,将个案争议升华为法学命题。第三境,做学术表达的尽心人,以匠心反复锤炼论文,经历观点淬火、结构锻打、文字抛光。从“手中有案”到“论证有根”,从“法条索引”到“理论星河”,将个案微光凝聚成法学研究的璀璨长河。 唯热爱与坚持可抵岁月漫长 学术研讨既是智慧的碰撞,更是使命的传承。通过经验共享、思维互鉴、方法共创,本次分享会展现了江夏法院调研人才扎根实践、锐意创新的精神风貌。未来,江夏法院将继续搭建多元互动交流平台,深化理论与实务融合,鼓励干警以调研破解实践难题、以笔锋推动规则演进、在学术沃土中深耕不辍,让调研成果成为司法公正的坚实注脚。